備後妙政寺の縁起

備後福山藩二代藩主御夫妻菩提寺の妙政寺は福山城の北に位置し、 当山はかつて天正年中(1573年ー)三州刈屋において、水野藩筆頭家老上田玄蕃氏祖父 「上田無甚斉正勢大居士」(大乗院殿功徳無甚斉正勢道源日輪大居士)により創建されたお寺です。二代目藩主水野勝俊公大檀那(香華院福山藩本家水野家は、徳川家康公母、於大方様の実家)となり、絶大なる外護をしてその繁栄を一段と高めました。

備後福山藩二代藩主御夫妻菩提寺の妙政寺は福山城の北に位置し、 当山はかつて天正年中(1573年ー)三州刈屋において、水野藩筆頭家老上田玄蕃氏祖父 「上田無甚斉正勢大居士」(大乗院殿功徳無甚斉正勢道源日輪大居士)により創建されたお寺です。二代目藩主水野勝俊公大檀那(香華院福山藩本家水野家は、徳川家康公母、於大方様の実家)となり、絶大なる外護をしてその繁栄を一段と高めました。

備後 妙政寺について

その理由は、慶安5年(1652年)勝俊の息女万寿姫が病疾のため、その全快を期すべく当山に祈祷を命じたことにはじまり、雨祈祷等により、その霊験にこたえて自ら改宗して大信者となりました。備後三山(水呑妙顕寺、熊野常国寺)永聖緋紋白跡備後中本寺として、その盛況を極めています。

その理由は、慶安5年(1652年)勝俊の息女万寿姫が病疾のため、その全快を期すべく当山に祈祷を命じたことにはじまり、雨祈祷等により、その霊験にこたえて自ら改宗して大信者となりました。備後三山(水呑妙顕寺、熊野常国寺)永聖緋紋白跡備後中本寺として、その盛況を極めています。

◯妙政寺 略史(冊子・PDF)>>

◯妙政寺 略史(冊子・PDF)>>

◯妙政寺略史(PDF)>>

安心の宗派を問わない永代供養墓

備後妙政寺の永代供養墓納骨堂は安心の宗派を問わない永代供養墓です。清掃や除草の管理も不要で天候によらずに」いつでもお参りができます。福山城を望む静かな高台の歴史ある当寺で永代に渡るご供養をお約束します。ゆっくりと安らかにお眠りいただけます。生前のご予約も承っておりますので、心おきなく日々をお過ごしいただけます。

備後妙政寺の永代供養墓納骨堂は安心の宗派を問わない永代供養墓です。清掃や除草の管理も不要で天候によらずに」いつでもお参りができます。福山城を望む静かな高台の歴史ある当寺で永代に渡るご供養をお約束します。ゆっくりと安らかにお眠りいただけます。生前のご予約も承っておりますので、心おきなく日々をお過ごしいただけます。

福山城を一望できる美しい高台

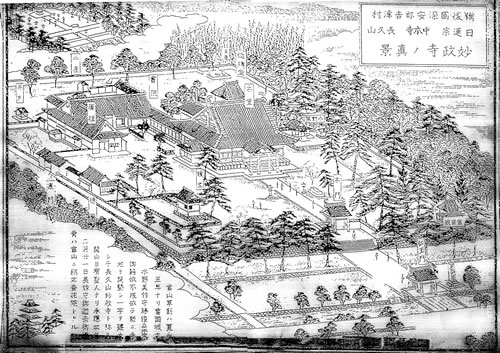

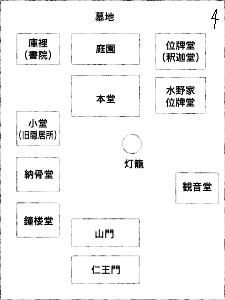

妙政寺には、本堂、書院、山門、仁王門、小堂(旧隠居所)、観音堂、水野位牌堂、鐘楼堂、位牌堂(釈迦堂)庭園などが完備されています。

妙政寺には、本堂、書院、山門、仁王門、小堂(旧隠居所)、観音堂、水野位牌堂、鐘楼堂、位牌堂(釈迦堂)庭園などが完備されています。

鐘楼堂にかかる大梵鐘は福山市にとって由緒深い鐘です。第二次世界大戦中に存置命令によって現代まで保存されたその大梵鐘は、福山城郭築造に名手と仰がれた施主が、水野勝俊追善のために鋳造した鐘であると言われています。

鐘楼堂にかかる大梵鐘は福山市にとって由緒深い鐘です。第二次世界大戦中に存置命令によって現代まで保存されたその大梵鐘は、福山城郭築造に名手と仰がれた施主が、水野勝俊追善のために鋳造した鐘であると言われています。

また本堂前には、宮本武蔵氏とゆかりの深い、石灯籠一対があります。福山に大変由緒深い灯籠です。

また本堂前には、宮本武蔵氏とゆかりの深い、石灯籠一対があります。福山に大変由緒深い灯籠です。

約二千坪の墓地が境内にあります。墓地は新檀家ご希望の方に限り分譲中です。

約二千坪の墓地が境内にあります。墓地は新檀家ご希望の方に限り分譲中です。

※〜管谷半之丞義士縁の墓地~赤穂浪士(あこうろうし)は、元禄15年12月14日(1703年1月30日)深夜に旧主浅野長矩の仇である高家吉良義央の屋敷に討ち入り、吉良義央および家人を殺害した(元禄赤穂事件)元赤穂藩士大石良雄以下47人の武士で有名な「赤穂浪士」の一人である「菅谷半之丞(すがやはんのうじょう)『菅谷 政利 (すがや まさとし)、万治3年(1660年)- 元禄16年2月4日 (1703年3月20日)は、江戸時代前期の武士。赤穂浪士四十七士の一人。通称は半之丞 (はんのじょう)。赤穂藩では譜代の家柄であり100石取り、馬廻り役また郡代の職にあった』縁の大きな菅谷家墓地が約二千坪の妙政寺境内墓地 (上段入り口付近)にお奉りされております。

※〜管谷半之丞義士縁の墓地~赤穂浪士(あこうろうし)は、元禄15年12月14日(1703年1月30日)深夜に旧主浅野長矩の仇である高家吉良義央の屋敷に討ち入り、吉良義央および家人を殺害した(元禄赤穂事件)元赤穂藩士大石良雄以下47人の武士で有名な「赤穂浪士」の一人である「菅谷半之丞(すがやはんのうじょう)『菅谷 政利 (すがや まさとし)、万治3年(1660年)- 元禄16年2月4日 (1703年3月20日)は、江戸時代前期の武士。赤穂浪士四十七士の一人。通称は半之丞 (はんのじょう)。赤穂藩では譜代の家柄であり100石取り、馬廻り役また郡代の職にあった』縁の大きな菅谷家墓地が約二千坪の妙政寺境内墓地 (上段入り口付近)にお奉りされております。